Aztecas

Definición

El aztecas ( / æ z t ɛ k s / ) fueron una cultura mesoamericana que floreció en el centro de México en el periodo post-clásico de 1300 a 1521. Los aztecas incluyeron diferentes grupos étnicos del centro de México, en particular los grupos que hablaban el Lengua náhuatl y que dominó gran parte de Mesoamérica desde el siglo XIV hasta el XVI. La cultura azteca estaba organizada en ciudades-estado ( altepetl), algunos de los cuales se unieron para formar alianzas, confederaciones políticas o imperios. El imperio azteca era una confederación de tres ciudades-estado establecidas en 1427, Tenochtitlan, ciudad-estado de los mexicas o Tenochca; Texcoco; y Tlacopan, anteriormente parte del imperio Tepanec, cuyo poder dominante era Azcapotzalco. Aunque el término aztecas a menudo se limita estrictamente a los mexicas de Tenochtitlan, también se usa ampliamente para referirse a las políticas o pueblos nahuas del México central en la época prehispánica, así como a la era colonial española (1521-1821). Las definiciones de aztecas y aztecas han sido durante mucho tiempo el tema de la discusión académica, desde que el científico alemán Alexander von Humboldt estableció su uso común a principios del siglo XIX.

La mayoría de los grupos étnicos del centro de México en el período posclásico comparten rasgos culturales básicos de Mesoamérica, y muchos de los rasgos que caracterizan la cultura azteca no pueden decirse que sean exclusivos de los aztecas. Por la misma razón, la noción de "civilización azteca" se entiende mejor como un horizonte particular de una civilización mesoamericana general. La cultura del centro de México incluye el cultivo del maíz, la división social entre la nobleza ( pipiltin ) y los plebeyos ( macehualtin ), un panteón (con Tezcatlipoca, Tlaloc y Quetzalcoatl) y el sistema calendárico de un xiuhpohualli de 365 días intercalado con un tonalpohualli de 260 días. Particular para los mexicas de Tenochtitlan era el patrón Dios Huitzilopochtli, las pirámides gemelas y la cerámica conocida como Azteca I a III.

Desde el siglo XIII, el Valle de México fue el corazón de una población densa y del surgimiento de ciudades-estado. Los mexicas llegaron tarde al Valle de México, y fundaron la ciudad-estado de Tenochtitlán en islotes poco prometedores en el lago Texcoco, y luego se convirtieron en el poder dominante de la Triple Alianza Azteca o del Imperio Azteca. Fue un imperio tributario que amplió su hegemonía política mucho más allá del Valle de México, conquistando otras ciudades estado a lo largo de Mesoamérica en el período posclásico tardío. Se originó en 1427 como una alianza entre las ciudades estado de Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan; estos aliados para derrotar al estado Tepanec de Azcapotzalco, que anteriormente había dominado la cuenca de México. Pronto, Texcoco y Tlacopan fueron relegados a una asociación menor en la alianza, con Tenochtitlan como potencia dominante. El imperio extendió su alcance mediante una combinación de comercio y conquista militar. Nunca fue un verdadero imperio territorial que controlaba un territorio por grandes guarniciones militares en provincias conquistadas, sino que dominaba sus ciudades-estado cliente principalmente instalando gobernantes amigos en conquistados, construyendo alianzas matrimoniales entre las dinastías reinantes y extendiendo una ideología imperial a sus ciudades-estado cliente. Las ciudades-estado cliente rindieron homenaje al emperador azteca, el y extendiendo una ideología imperial a sus ciudades-estado cliente. Las ciudades-estado cliente rindieron homenaje al emperador azteca, el y extendiendo una ideología imperial a sus ciudades-estado cliente. Las ciudades-estado cliente rindieron homenaje al emperador azteca, el Huey Tlatoani , en una estrategia económica que limita la comunicación y el comercio entre las entidades periféricas, haciéndolas dependientes del centro imperial para la adquisición de bienes de lujo. La influencia política del imperio llegó más al sur hacia Mesoamérica, conquistando las políticas hasta Chiapas y Guatemala, y abarcando Mesoamérica desde el Pacífico hasta los océanos Atlántico.

El imperio alcanzó su máxima extensión en 1519, justo antes de la llegada de un pequeño grupo de conquistadores españoles liderados por Hernán Cortés. Cortés se alió con las ciudades-estado opuestas a los mexicas, particularmente a Tlaxcalteca de habla náhuatl, así como a otras entidades políticas del centro de México, incluyendo a Texcoco, su antiguo aliado en la Triple Alianza. Después de la caída de Tenochtitlan el 13 de agosto de 1521 y la captura del emperador Cuauhtemoc, los españoles fundaron la Ciudad de México en las ruinas de Tenochtitlan. Desde allí continuaron con el proceso de conquista e incorporación de los pueblos mesoamericanos al Imperio español. Con la destrucción de la superestructura del Imperio azteca en 1521, los españoles utilizaron las ciudades-estado en las que se había construido el imperio azteca, para gobernar a las poblaciones indígenas a través de sus nobles locales. Esos nobles prometieron lealtad a la corona española y se convirtieron, al menos nominalmente, al cristianismo, y a cambio fueron reconocidos como nobles por la corona española. Los nobles actuaron como intermediarios para transmitir tributos y movilizar mano de obra para sus nuevos señores supremos, facilitando el establecimiento del dominio colonial español.

La cultura e historia azteca se conoce principalmente a través de evidencia arqueológica encontrada en excavaciones como la del famoso Templo Mayor en la Ciudad de México; de escritos indígenas; de testimonios de conquistadores españoles como Cortés y Bernal Díaz del Castillo; y especialmente de las descripciones de la cultura e historia aztecas de los siglos XVI y XVII escritas por clérigos españoles y aztecas alfabetizados en lengua española o náhuatl, como el famoso Códice florentino ilustrado, bilingüe (español y náhuatl) de doce volúmenes creado por el Fraile franciscano Bernardino de Sahagún, en colaboración con informantes aztecas indígenas. Importante para el conocimiento de los nahuas posteriores a la conquista fue la capacitación de escribas indígenas para escribir textos alfabéticos en náhuatl, principalmente para fines locales bajo el dominio colonial español. A su altura,

Definiciones

Las palabras náhuatl aztecatl [astekat͡ɬ] (singular) y aztecah [astekaʔ] (plural) significa "gente de Aztlan", un lugar de origen mítico para varios grupos étnicos en el centro de México. El término no fue utilizado como un endónimo por los propios aztecas, pero se encuentra en las diferentes cuentas de migración de los mexicas, donde describe las diferentes tribus que dejaron Aztlan juntas. En un relato del viaje desde Aztlán, Huitzilopochtli, la deidad tutelar de la tribu mexica, les dice a sus seguidores en el viaje que "ahora, ya no es tu nombre Azteca, ahora eres mexitin [mexica]".

En el uso actual, el término "azteca" a menudo se refiere exclusivamente a los mexicas de Tenochtitlan (ahora la ciudad de México), situada en una isla en el lago de Texcoco, que se autodenominan Mēxihcah pronunciación nahuatl: [meːʃiʔkaʔ] (un tribal designación que incluía a Tlatelolca), Tenochcah (refiriéndose solo a los mexicas de Tenochtitlan, excluyendo a Tlatelolco) Pronunciación de Nahuatl: [tenot͡ʃkaʔ] o pronunciación de Nahuatl de Cōlhuah : [koːlwaʔ] (refiriéndose a su genealogía real atándolos a Culhuacan).

A veces el término también incluye a los habitantes de las dos principales ciudades-estado aliadas de Tenochtitlan, los Acolhuas de Texcoco y los tepanecas de Tlacopan, quienes junto con los mexicas formaron la Triple Alianza Azteca que controlaba lo que se conoce como el "Imperio Azteca". El uso del término "azteca" para describir el imperio centrado en Tenochtitlan, ha sido criticado por Robert H. Barlow, que prefirió el término "culhua-mexica", y por Pedro Carrasco, que prefiere el término "imperio tenochca". Carrasco escribe sobre el término "azteca" que "no sirve para comprender la complejidad étnica del México antiguo y para identificar el elemento dominante en la entidad política que estamos estudiando".

En otros contextos, los aztecas pueden referirse a todas las ciudades estado y sus pueblos, que compartían gran parte de su historia étnica y rasgos culturales con los mexicas, acolhua y tepanecas, y que a menudo también utilizaban el idioma náhuatl como lingua franca. Un ejemplo es Jerome A. Offner's Law and Politics in Aztec Texcoco . En este sentido, es posible hablar de una "civilización azteca" que incluye todos los patrones culturales particulares comunes para la mayoría de los pueblos que habitan el centro de México en el período posclásico tardío. Tal uso también puede extender el término "azteca" a todos los grupos en el centro de México que fueron incorporados cultural o políticamente en la esfera de dominio del imperio azteca.

Cuando se usa para describir grupos étnicos, el término "azteca" se refiere a varios pueblos de lengua náhuatl del México central en el período posclásico de la cronología mesoamericana, especialmente los mexicas, el grupo étnico que tuvo un papel principal en el establecimiento del imperio hegemónico en Tenochtitlan . El término se extiende a otros grupos étnicos asociados con el imperio azteca, como el Acolhua, el Tepanec y otros que se incorporaron al imperio. Charles Gibson enumera una serie de grupos en el centro de México que incluye en su estudio The Aztecs Under Spanish Rule (1964). Estos incluyen Culhuaque, Cuitlahuaque, Mixquica, Xochimilca, Chalca, Tepaneca, Acolhuaque y Mexica.

En el uso anterior, el término se usaba comúnmente en los grupos étnicos modernos de habla náhuatl, ya que el náhuatl se denominaba anteriormente "lengua azteca". En el uso reciente, estos grupos étnicos se conocen como los pueblos nahuas. Lingüísticamente, el término "azteca" todavía se usa sobre la rama de las lenguas uto-aztecas (también llamadas a veces las lenguas yuto-nahuas) que incluye la lengua náhuatl y sus parientes más cercanos Pochutec y Pipil.

Para los mismos aztecas, la palabra "azteca" no era un endónimo para ningún grupo étnico en particular. Más bien, era un término general usado para referirse a varios grupos étnicos, no todos de lengua náhuatl, que reclamaban herencia del lugar de origen mítico, Aztlán. En el idioma náhuatl " aztecatl ""significa" persona de Aztlan ". Alexander von Humboldt originó el uso moderno de" azteca "en 1810, como un término colectivo aplicado a todas las personas vinculadas por el comercio, la costumbre, la religión y el idioma al estado de México y la Triple Alianza. En 1843, con la publicación de la obra de William H. Prescott sobre la historia de la conquista de México, el término fue adoptado por la mayoría del mundo, incluidos los académicos mexicanos del siglo XIX que lo vieron como una forma de distinguir el presente. Los mexicanos de los mexicanos anteriores a la conquista. Este uso ha sido objeto de debate en los últimos años, pero el término "azteca" es aún más común.

Historia

Fuentes de conocimiento

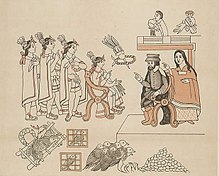

El conocimiento de la sociedad azteca descansa sobre varias fuentes diferentes: los muchos restos arqueológicos de todo, desde las pirámides de los templos hasta las chozas con techo de paja, se pueden usar para comprender muchos de los aspectos de cómo era el mundo azteca. Sin embargo, los arqueólogos a menudo deben confiar en el conocimiento de otras fuentes para interpretar el contexto histórico de los artefactos. Muchos textos escritos por indígenas y españoles son fuentes históricas producidas a principios del período colonial y son fuentes de información invaluables sobre la historia precolonial de los aztecas. Estos textos proporcionan mucha información sobre las historias políticas de varias ciudades estado aztecas y sus linajes gobernantes. Tales historias fueron producidas tanto en códices pictóricos. Algunos de estos manuscritos eran completamente pictóricos, a menudo con glifos. En la era posterior a la conquista muchos otros fueron escritos en el alfabeto latino por alfabetos aztecas o por frailes españoles que entrevistaron a los nativos sobre sus costumbres e historias. Un importante texto pictórico y alfabético producido a principios del siglo XVI fue Codex Mendoza, nombrado después del primer virrey de México y tal vez comisionado por él, para informar a la corona española sobre la estructura política y económica del imperio azteca. Tiene información que nombra las políticas que conquistó la Triple Alianza, los tipos de tributo rendidos al Imperio azteca, así como también sobre la estructura de clases y el género. Existen muchos anales escritos, escritos por historiadores nahuas locales que registran las historias de su gobierno. Estos anales utilizaron historias pictóricas y se transformaron en anales textuales alfabéticos en escritura latina. Los cronistas y analistas nativos bien conocidos son Chimalpahin de Amecameca-Chalco; Fernando Alvarado Tezozomoc de Tenochtitlan; Alva Ixtlilxóchitl de Texcoco, Juan Bautista Pomar de Texcoco y Diego Muñoz Camargo de Tlaxcala. También hay muchos relatos de conquistadores españoles que participaron en la invasión española,

Muchos frailes españoles también produjeron documentación en crónicas u otros tipos de cuentas. De importancia clave es Toribio de Benavente Motolinia, uno de los primeros doce franciscanos que llegaron a México en 1524. Otro franciscano de gran importancia fue Fray Juan de Torquemada, autor de Monarquía Indiana. El dominicano Diego Durán también escribió extensamente sobre la religión prehispánica y sobre la historia de los mexicas. Una fuente inestimable de información sobre muchos aspectos del pensamiento religioso azteca, la estructura política y social, así como la historia de la conquista española desde el punto de vista de los mexicas es el Códice Florentino. Producido entre 1545-1576 en forma de una enciclopedia etnográfica escrita en español y en náhuatl, por el franciscano fray Bernardino de Sahagún e informantes y escribas indígenas, contiene información sobre muchos aspectos de la sociedad precolonial desde la religión, el calendario, la botánica y la zoología. , oficios y artesanía e historia. Otra fuente de conocimiento son las culturas y las costumbres de los hablantes contemporáneos de náhuatl que a menudo pueden proporcionar información sobre cómo pudieron haber sido las formas de vida prehispánicas.

México Central en el clásico y post-clásico

Es una cuestión de debate si la enorme ciudad de Teotihuacan estaba habitada por hablantes del náhuatl, o si los nahuas aún no habían llegado al centro de México en el período clásico. En general, se está de acuerdo en que los pueblos nahuas no eran indígenas de las tierras altas del centro de México, sino que migraron gradualmente a la región desde algún lugar del noroeste de México. En la caída de Teotihuacan en el siglo VI EC, varias ciudades estado subieron al poder en el centro de México, algunas de ellas, incluyendo Cholula y Xochicalco, probablemente habitadas por hablantes de náhuatl. Un estudio ha sugerido que los nahuas originalmente habitaban la zona del Bajío alrededor de Guanajuato, que alcanzó un pico poblacional en el siglo VI, después de lo cual la población disminuyó rápidamente durante un período seco posterior. Esta despoblación del Bajío coincidió con una incursión de nuevas poblaciones en el Valle de México, lo que sugiere que esto marca la afluencia de hablantes de náhuatl en la región. Estos poblaban el centro de México, dislocando a los hablantes de lenguas Oto-Mangueas a medida que extendían su influencia política al sur. A medida que los antiguos pueblos nómadas cazadores-recolectores se mezclaban con las complejas civilizaciones de Mesoamérica, adoptando prácticas religiosas y culturales, se sentaron las bases para la posterior cultura azteca. Después de 900 EC, durante el período Posclásico, una cantidad de sitios casi con certeza habitados por hablantes de náhuatl se volvieron poderosos. Entre ellos, el sitio de Tula, Hidalgo, y también ciudades como Tenayuca y Colhuacan en el valle de México y Cuauhnahuac en Morelos. lo que sugiere que esto marca la afluencia de hablantes de náhuatl en la región. Estos poblaban el centro de México, dislocando a los hablantes de lenguas Oto-Mangueas a medida que extendían su influencia política al sur. A medida que los antiguos pueblos nómadas cazadores-recolectores se mezclaban con las complejas civilizaciones de Mesoamérica, adoptando prácticas religiosas y culturales, se sentaron las bases para la posterior cultura azteca. Después de 900 EC, durante el período Posclásico, una cantidad de sitios casi con certeza habitados por hablantes de náhuatl se volvieron poderosos. Entre ellos, el sitio de Tula, Hidalgo, y también ciudades como Tenayuca y Colhuacan en el valle de México y Cuauhnahuac en Morelos. lo que sugiere que esto marca la afluencia de hablantes de náhuatl en la región. Estos poblaban el centro de México, dislocando a los hablantes de lenguas Oto-Mangueas a medida que extendían su influencia política al sur. A medida que los antiguos pueblos nómadas cazadores-recolectores se mezclaban con las complejas civilizaciones de Mesoamérica, adoptando prácticas religiosas y culturales, se sentaron las bases para la posterior cultura azteca. Después de 900 EC, durante el período Posclásico, una cantidad de sitios casi con certeza habitados por hablantes de náhuatl se volvieron poderosos. Entre ellos, el sitio de Tula, Hidalgo, y también ciudades como Tenayuca y Colhuacan en el valle de México y Cuauhnahuac en Morelos. A medida que los antiguos pueblos nómadas cazadores-recolectores se mezclaban con las complejas civilizaciones de Mesoamérica, adoptando prácticas religiosas y culturales, se sentaron las bases para la posterior cultura azteca. Después de 900 EC, durante el período Posclásico, una cantidad de sitios casi con certeza habitados por hablantes de náhuatl se volvieron poderosos. Entre ellos, el sitio de Tula, Hidalgo, y también ciudades como Tenayuca y Colhuacan en el valle de México y Cuauhnahuac en Morelos. A medida que los antiguos pueblos nómadas cazadores-recolectores se mezclaban con las complejas civilizaciones de Mesoamérica, adoptando prácticas religiosas y culturales, se sentaron las bases para la posterior cultura azteca. Después de 900 EC, durante el período Posclásico, una cantidad de sitios casi con certeza habitados por hablantes de náhuatl se volvieron poderosos. Entre ellos, el sitio de Tula, Hidalgo, y también ciudades como Tenayuca y Colhuacan en el valle de México y Cuauhnahuac en Morelos.

Migración mexica y fundación de Tenochtitlan

En las fuentes etnohistóricas del período colonial, los mexicas mismos describen su llegada al Valle de México. El etnónimo azteca (Nahuatl Aztecah) significa "gente de Aztlán", siendo Aztlan un lugar de origen mítico hacia el norte. De ahí el término aplicado a todos aquellos pueblos que afirmaron llevar el patrimonio desde este lugar mítico. Las historias de migración de la tribu mexica cuentan cómo viajaron con otras tribus, incluyendo a Tlaxcalteca, Tepaneca y Acolhua, pero que finalmente su deidad tribal Huitzilopochtli les dijo que se separaran de las otras tribus aztecas y tomaran el nombre de "mexica". En el momento de su llegada, había muchas ciudades estado aztecas en la región. Los más poderosos fueron Colhuacan al sur y Azcapotzalco al oeste. Los tepanecas de Azcapotzalco pronto expulsaron a los mexicas de Chapultepec. En 1299, el gobernante de Colhuacan, Cocoxtli, les dio permiso para establecerse en las tierras vacías de Tizapan, donde finalmente fueron asimilados a la cultura culhuacana. El noble linaje de Colhuacan remonta sus raíces a la legendaria ciudad-estado de Tula, y al casarse con familias Colhua, los mexicas ahora se apropiaron de este patrimonio. Después de vivir en Colhuacan, los mexicas fueron nuevamente expulsados y obligados a mudarse.

Según la leyenda azteca, en 1323 a los mexicas se les mostró una visión de un águila posada sobre un nopal, comiendo una serpiente. La visión indicó el lugar donde debían construir su asentamiento. Los mexicas fundaron Tenochtitlan en una pequeña isla pantanosa en el lago Texcoco, el lago interior de la cuenca de México. El año de fundación se da generalmente como 1325. En 1376 la dinastía real mexica se fundó cuando Acamapichtli, hijo de un padre mexica y una madre colhua, se eligió como el primer Huey Tlatoani de Tenochtitlan.

Reglas mexicas tempranas

En los primeros 50 años después de la fundación de la dinastía mexica, los mexicas eran un afluente de Azcapotzalco, que se había convertido en una importante potencia regional bajo el mando de Tezozomoc. Los mexicas suministraron a los tepanecas guerreros para sus exitosas campañas de conquista en la región y recibieron parte del tributo de las ciudades estado conquistadas. De esta manera, la posición política y la economía de Tenochtitlan crecieron gradualmente.

En 1396, en la muerte de Acamapichtli, su hijo Huitzilihhuitl (náhuatl: "pluma del colibrí") se convirtió en gobernante; casado con la hija de Tezozomoc, la relación con Azcapotzalco se mantuvo cercana. Chimalpopoca (náhuatl: "Ella fuma como un escudo"), hijo de Huitzilihhuitl, se convirtió en gobernante de Tenochtitlan en 1417. En 1418, Azcapotzalco inició una guerra contra los acolhua de Texcoco y mató a su gobernante Ixtlilxóchitl. Aunque Ixtlilxochitl estaba casado con la hija de Chimalpopoca, el gobernante mexica siguió apoyando a Tezozomoc. Tezozomoc murió en 1426, y sus hijos comenzaron una lucha por la gobernación de Azcapotzalco. Durante esta lucha por el poder, Chimalpopoca murió, probablemente asesinado por el hijo de Tezozomoc, Maxtla, quien lo vio como un competidor. Itzcoatl, hermano de Huitzilihhuitl y tío de Chimalpopoca, . Los mexicas estaban ahora en guerra abierta con Azcapotzalco e Itzcóatl solicitó una alianza con Nezahualcóyotl, hijo del gobernante asesinado de Texcoco Ixtlilxóchitl contra Maxtla. Itzcoatl también se alió con el hermano de Maxtla, el gobernante Totoquihuaztli, de la ciudad Tepaneca de Tlacopan. La Triple Alianza de Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan sitiaron Azcapotzalco, y en 1428 destruyeron la ciudad y sacrificaron Maxtla. A través de esta victoria, Tenochtitlan se convirtió en el estado de la ciudad dominante en el Valle de México, y la alianza entre las tres ciudades-estado proporcionó la base sobre la cual se construyó el Imperio Azteca.

Itzcoatl procedió asegurando una base de poder para Tenochtitlan, al conquistar las ciudades-estado en el lago sur, incluyendo Culhuacan, Xochimilco, Cuitlahuac y Mizquic. Estos estados tenían una economía basada en la agricultura de Chinampa altamente productiva, cultivando extensiones hechas por el hombre de tierra rica en el lago poco profundo Xochimilco. Itzcóatl luego emprendió nuevas conquistas en el valle de Morelos, sometiendo a la ciudad estado de Cuauhnahuac (hoy Cuernavaca).

Los primeros gobernantes del imperio azteca

Motecuzoma I Ilhuicamina

En 1440, Motecuzoma I Ilhuicamina (náhuatl: "frunce el ceño como un señor, dispara al cielo") fue elegido tlatoani; él era hijo de Huitzilihhuitl, hermano de Chimalpopoca y había servido como el líder de guerra de su tío Itzcoatl en la guerra contra los Tepanecas. La ascensión de un nuevo gobernante en el estado dominante de la ciudad fue a menudo una ocasión para que las ciudades sometidas se rebelaran al negarse a pagar tributo. Esto significó que los nuevos gobernantes comenzaron su gobierno con una campaña de coronación, a menudo contra tributarios rebeldes, pero también a veces demostrando su poderío militar mediante nuevas conquistas. Motecuzoma puso a prueba las actitudes de las ciudades de todo el valle al solicitar trabajadores para la ampliación del Gran Templo de Tenochtitlan. Solo la ciudad de Chalco se negó a proporcionar trabajadores, y las hostilidades entre Chalco y Tenochtitlan persistirían hasta la década de 1450. Motecuzoma luego reconquistó las ciudades en el valle de Morelos y Guerrero, y luego emprendió nuevas conquistas en la región huaxteca del norte de Veracruz, y la región mixteca de Coixtlahuaca y en gran parte de Oaxaca, y luego nuevamente en el centro y sur de Veracruz con conquistas en Cosamalopan, Ahuilizapan y Cuetlaxtlan. Durante este período, las ciudades estado de Tlaxcallan, Cholula y Huexotzinco surgieron como principales competidores de la expansión imperial, y suministraron guerreros a varias de las ciudades conquistadas. Por lo tanto, Motecuzoma inició un estado de guerra de baja intensidad contra estas tres ciudades, organizando pequeñas escaramuzas llamadas "Guerras de las flores" (náhuatl). y luego emprendió nuevas conquistas en la región huaxteca del norte de Veracruz, y en la región mixteca de Coixtlahuaca y en grandes partes de Oaxaca, y luego nuevamente en el centro y sur de Veracruz con conquistas en Cosamalopan, Ahuilizapán y Cuetlaxtlán. Durante este período, las ciudades estado de Tlaxcallan, Cholula y Huexotzinco surgieron como principales competidores de la expansión imperial, y suministraron guerreros a varias de las ciudades conquistadas. Por lo tanto, Motecuzoma inició un estado de guerra de baja intensidad contra estas tres ciudades, organizando pequeñas escaramuzas llamadas "Guerras de las flores" (náhuatl). y luego emprendió nuevas conquistas en la región huaxteca del norte de Veracruz, y en la región mixteca de Coixtlahuaca y en grandes partes de Oaxaca, y luego nuevamente en el centro y sur de Veracruz con conquistas en Cosamalopan, Ahuilizapán y Cuetlaxtlán. Durante este período, las ciudades estado de Tlaxcallan, Cholula y Huexotzinco surgieron como principales competidores de la expansión imperial, y suministraron guerreros a varias de las ciudades conquistadas. Por lo tanto, Motecuzoma inició un estado de guerra de baja intensidad contra estas tres ciudades, organizando pequeñas escaramuzas llamadas "Guerras de las flores" (náhuatl). Durante este período, las ciudades estado de Tlaxcallan, Cholula y Huexotzinco surgieron como principales competidores de la expansión imperial, y suministraron guerreros a varias de las ciudades conquistadas. Por lo tanto, Motecuzoma inició un estado de guerra de baja intensidad contra estas tres ciudades, organizando pequeñas escaramuzas llamadas "Guerras de las flores" (náhuatl). Durante este período, las ciudades estado de Tlaxcallan, Cholula y Huexotzinco surgieron como principales competidores de la expansión imperial, y suministraron guerreros a varias de las ciudades conquistadas. Por lo tanto, Motecuzoma inició un estado de guerra de baja intensidad contra estas tres ciudades, organizando pequeñas escaramuzas llamadas "Guerras de las flores" (náhuatl). xochiyaoyotl ) contra ellos, tal vez como una estrategia de agotamiento.

Motecuzoma también consolidó la estructura política de la Triple Alianza y la organización política interna de Tenochtitlan. Su hermano Tlacaelel fue su asesor principal (Nahuatl Cihuacoatl ) y se le considera el arquitecto de las principales reformas políticas en este período, consolidando el poder de la clase noble (Nahuatl pipiltin ) e instituyendo un conjunto de códigos legales, y la práctica de restablecer gobernantes conquistados en sus ciudades obligados por la lealtad a los mexica tlatoani.

Axayacatl y Tizoc

En 1469, el siguiente gobernante se convirtió en Axayacatl (náhuatl: "máscara de agua"), hijo del hijo de Itzcoatl Tezozomoc y Atotoztli, hija de Motecuzoma I. Realizó una exitosa campaña de coronación al sur de Tenochtitlan contra los zapotecos en el istmo de Tehuantepec. Axayacatl también conquistó la ciudad mexicana independiente de Tlatelolco, ubicada en la parte norte de la isla donde también se encontraba Tenochtitlan. El gobernante de Tlatelolca Moquihuix estaba casado con la hermana de Axayacatl, y su supuesto maltrato hacia ella fue utilizado como una excusa para incorporar a Tlatelolco y su importante mercado directamente bajo el control del tlatoani de Tenochtitlan.

Axayacatl luego conquistó áreas en el centro de Guerrero, el valle de Puebla, en la costa del golfo y contra los otomíes y Matlatzinca en el valle de Toluca. El valle de Toluca era una zona de amortiguación contra el poderoso estado tarasco en Michoacán, contra el cual Axayacatl dio el siguiente paso. En la gran campaña contra los tarascos (Nahua Michhuahqueh ) en 1478-1479, las fuerzas aztecas fueron repelidas por una defensa bien organizada. Axayacatl fue derrotado en una batalla en Tlaximaloyan (hoy Tajimaroa), perdiendo a la mayoría de sus 32,000 hombres y apenas escapando de regreso a Tenochtitlan con los remanentes de su ejército.

En 1481 en la muerte de Axayacatls, su hermano mayor Tizoc fue elegido gobernante. La campaña de coronación de Tizoc contra los otomíes de Metztitlán fracasó al perder la gran batalla y solo logró asegurar que 40 prisioneros fueran sacrificados para su ceremonia de coronación. Habiendo mostrado debilidad, muchas de las ciudades tributarias se rebelaron y, en consecuencia, la mayor parte del breve reinado de Tizoc se gastó en intentar sofocar las rebeliones y mantener el control de las áreas conquistadas por sus predecesores. Tizoc murió repentinamente en 1485, y se ha sugerido que fue envenenado por su hermano y líder de guerra Ahuitzotl, quien se convirtió en el próximo tlatoani. Tizoc es más conocido como el nombre de la Piedra de Tizoc, una escultura monumental ( temalacatl náhuatl ), decorado con la representación de las conquistas de Tizoc.

Ahuitzotl

El siguiente gobernante fue Ahuitzotl (náhuatl: "monstruo acuático"), hermano de Axayacatl y Tizoc y líder de la guerra bajo Tizoc. Su exitosa campaña de coronación reprimió las rebeliones en el valle de Toluca y conquistó Jilotepec y varias comunidades en el norte del Valle de México. Una segunda campaña de 1521 en la costa del golfo también fue muy exitosa. Comenzó una ampliación del Gran Templo de Tenochtitlan, inaugurando el nuevo templo en 1487. Para la ceremonia de inauguración, los mexicas invitaron a los gobernantes de todas las ciudades temáticas, que participaron como espectadores en la ceremonia en la que se sacrificaron un número sin precedentes de cautivos de guerra. - Algunas fuentes dan una cifra de 84,000 prisioneros sacrificados durante cuatro días. Probablemente la figura real de los sacrificios era mucho más pequeña, pero aún era de varios miles. Ahuitzotl también construyó arquitectura monumental en sitios como Calixtlahuaca, Malinalco y Tepoztlán. Después de una rebelión en las ciudades de Alahuiztlan y Oztoticpac en el norte de Guerrero, ordenó ejecutar a toda la población y repoblar con gente del valle de México. También construyó una guarnición fortificada en Oztuma defendiendo la frontera contra el estado tarasco.

Los gobernantes aztecas finales y la conquista española

Moctezuma II Xocoyotzin es conocido en la historia mundial como el gobernante azteca cuando los invasores españoles y sus aliados indígenas comenzaron su conquista del imperio en una campaña de dos años (1519-1521). Su gobierno temprano no insinuaba su futura fama. Sucedió a la gobernación después de la muerte de Ahuitzotl. Moctezuma Xocoyotzin (náhuatl "frunce el ceño como un señor, el niño más pequeño"), era un hijo de Axayacatl y un líder de guerra. Comenzó su gobierno de manera estándar, llevando a cabo una campaña de coronación para demostrar sus habilidades como líder. Atacó la ciudad fortificada de Nopallan en Oaxaca y sometió la región adyacente al imperio. Moctezuma, un guerrero efectivo, mantuvo el ritmo de conquista establecido por su predecesor y sometió grandes áreas en Guerrero, Oaxaca, Puebla e incluso al sur, a lo largo de las costas del Pacífico y el Golfo, conquistando la provincia de Xoconochco en Chiapas. también intensificó las guerras de flores libradas contra Tlaxcallan y Huexotzinco, y aseguró una alianza con Cholula. También consolidó la estructura de clases de la sociedad azteca, al hacerla más difícil para los plebeyos (náhuatl). macehualtin ) para acceder a la clase privilegiada del pipiltin a través del mérito en el combate. También instituyó un estricto código suntuario que limita los tipos de artículos de lujo que podrían ser consumidos por los plebeyos.

En 1517, Moctezuma recibió las primeras noticias de barcos con extraños guerreros que aterrizaron en la costa del Golfo cerca de Cempoallan y envió mensajeros para saludarlos y averiguar qué estaba sucediendo, y ordenó a sus súbditos en el área que lo mantuvieran informado de cualquier noticia nueva. Llegadas. En 1519, se le informó de la llegada de la flota española de Hernán Cortés, que pronto marchó hacia Tlaxcallan, donde formó una alianza con los enemigos tradicionales de los aztecas. El 8 de noviembre de 1519, Motecuzoma II recibió a Cortés y sus tropas y aliados tlaxcaltecas en la calzada al sur de Tenochtitlan, e invitó a los españoles a quedarse como sus invitados en Tenochtitlan. Cuando las tropas aztecas destruyeron un campamento español en la costa del golfo, Cortés ordenó a Motecuzoma que ejecutara a los comandantes responsables del ataque, y Motecuzoma obedeció. En este punto, el equilibrio de poder se había desplazado hacia los españoles que ahora mantenían a Motecuhzoma como prisionero en su propio palacio. A medida que este cambio de poder se hizo evidente para los súbditos de Motecuhzoma, los españoles se convirtieron en huéspedes cada vez menos bienvenidos en la capital y en junio de 1520 estallaron las hostilidades que culminaron en la masacre del Gran Templo y un importante levantamiento de los mexicas contra los españoles. Durante el combate, Moctezuma fue asesinado, ya sea por los españoles que lo mataron mientras huían de la ciudad o por los mismos mexicas que lo consideraban un traidor. culminando en la masacre en el Gran Templo, y un importante levantamiento de los mexicas contra los españoles. Durante el combate, Moctezuma fue asesinado, ya sea por los españoles que lo mataron mientras huían de la ciudad o por los mismos mexicas que lo consideraban un traidor. culminando en la masacre en el Gran Templo, y un importante levantamiento de los mexicas contra los españoles. Durante el combate, Moctezuma fue asesinado, ya sea por los españoles que lo mataron mientras huían de la ciudad o por los mismos mexicas que lo consideraban un traidor.

Cuitláhuac , un pariente y consejero de Motecuzoma, lo sucedió como tlatoani, montando la defensa de Tenochtitlan contra los invasores españoles y sus aliados indígenas. Él gobernó solo 80 días, tal vez muriendo en la epidemia de viruela, aunque las primeras fuentes no dan la causa. Le sucedió Cuauhtémoc , el último tlatoani mexicano independiente , quien continuó la feroz defensa de Tenochtitlan. Después del asedio y la destrucción completa de la capital azteca, fue capturado el 13 de agosto de 1521 y marcó el comienzo de la hegemonía española en el centro de México. Los españoles mantuvieron cautivo a Cuauhtémoc hasta que fue torturado ejecutado por orden de Cortés, supuestamente por traición, durante una desafortunada expedición a Honduras en 1525. Su muerte marcó el final de una era tumultuosa en la historia política azteca.

Organización política y social

Nobles y plebeyos

La clase más alta era el pīpiltin o nobleza. El estado de la pilliera hereditario y atribuía ciertos privilegios a su titular, como el derecho a usar prendas especialmente finas y consumir productos de lujo, así como a poseer tierras y dirigir el trabajo manual por parte de los plebeyos. Los nobles más poderosos eran llamados señores ( teuctin náhuatl ) y poseían y controlaban propiedades o casas nobles, y podían servir en las posiciones más altas del gobierno o como líderes militares. Los nobles constituían aproximadamente el 5% de la población.

La segunda clase eran los mācehualtin , originalmente campesinos, pero luego se extendieron a las clases trabajadoras inferiores en general. Eduardo Noguera 1974, p. 56 estima que en etapas posteriores solo el 20% de la población se dedicó a la agricultura y la producción de alimentos. El otro 80% de la sociedad eran guerreros, artesanos y comerciantes. Eventualmente, la mayoría de los mācehuallis se dedicaron a las artes y la artesanía. Sus obras fueron una importante fuente de ingresos para la ciudad. Macehualtin podría convertirse en esclavo, (náhuatl tlacotin ), por ejemplo, si tuvieran que venderse al servicio de un noble debido a la deuda o la pobreza, pero la esclavitud no era un estado heredado entre los aztecas. Algunos macehualtin no tenían tierras y trabajaban directamente para un señor (náhuatl mayehqueh)), mientras que la mayoría de los plebeyos se organizaron en calpollis que les dio acceso a la tierra y la propiedad.

Los plebeyos podían obtener privilegios similares a los de los nobles al demostrar destreza en la guerra. Cuando un guerrero tomaba un cautivo, acumulaba el derecho de usar ciertos emblemas, armas o prendas de vestir, y a medida que tomaba más cautivos aumentaba su rango y prestigio.

Familia y género

El patrón de la familia azteca era bilateral, contando a los parientes del lado de padres y madres de la familia por igual, y la herencia también se pasaba a hijos e hijas. Esto significaba que las mujeres podían poseer propiedades igual que los hombres y que, por lo tanto, las mujeres tenían una gran libertad económica con respecto a sus cónyuges. Sin embargo, la sociedad azteca tenía un gran género con roles de género separados para hombres y mujeres. Se esperaba que los hombres trabajaran fuera de la casa, como agricultores, comerciantes, artesanos y guerreros, mientras que se esperaba que las mujeres asumieran la responsabilidad de la esfera doméstica. Sin embargo, las mujeres también podrían trabajar fuera del hogar como comerciantes, médicos, sacerdotes y parteras en pequeña escala. La guerra era muy valorada y una fuente de gran prestigio, pero el trabajo de las mujeres se concibió metafóricamente como equivalente a la guerra, y como igualmente importante para mantener el equilibrio del mundo y complacer a los dioses. Esta situación ha llevado a algunos estudiosos a describir la ideología de género azteca como una ideología no de una jerarquía de género, sino de complementariedad de género, con los roles de género separados pero iguales.

Entre los nobles, las alianzas matrimoniales a menudo se usaban como una estrategia política con nobles menores casándose con hijas de linajes más prestigiosos cuyo estado era heredado por sus hijos. Los nobles también eran a menudo polígamos, con señores que tenían muchas esposas. La poligamia no era muy común entre los plebeyos y algunas fuentes lo describen como prohibido.

Altepetl y calpolli

La unidad principal de la organización política azteca era la ciudad estado, en náhuatl llamada el altepetl , que significa "montaña de agua". Cada altepetl fue dirigido por una regla, un tlatoani, con autoridad sobre un grupo de nobles y una población de plebeyos. El altepetl incluía una capital que servía como centro religioso, el centro de distribución y organización de una población local que a menudo vivía dispersa en asentamientos menores que rodeaban la capital. Altepetl también era la fuente principal de identidad étnica para los habitantes, aunque Altepetl se componía frecuentemente de grupos que hablaban diferentes idiomas. Cada altepetl se vería a sí mismo como un contraste político con otras políticas altepetl, y la guerra se libró entre los estados altepetl. De esta manera, los aztecas que hablan náhuatl de un Altepetl serían solidarios con los hablantes de otras lenguas pertenecientes al mismo altepetl, pero los enemigos de los hablantes del náhuatl pertenecientes a otros estados altepetl en competencia. En la cuenca de México, altepetl estaba compuesto por subdivisiones llamadas Calpolli , que sirvió como la unidad organizativa principal para los plebeyos. En Tlaxcala y el valle de Puebla, el altepetl estaba organizado en unidades teccalli dirigidas por un señor (Nahuatl tecutli ), que dominaría un territorio y distribuiría los derechos a la tierra entre los plebeyos. Un calpolli era a la vez una unidad territorial donde los plebeyos organizaban el trabajo y el uso de la tierra, ya que la tierra no estaba en propiedad privada, y también a menudo una unidad de parentesco como una red de familias que se relacionaban a través de matrimonios mixtos. Los líderes de Calpolli podrían ser o convertirse en miembros de la nobleza, en cuyo caso podrían representar sus intereses calpolistas en el gobierno altepetl.

En el valle de Morelos, el arqueólogo Michael E. Smith estima que un altepetl típico tenía de 10,000 a 15,000 habitantes, y cubría un área entre 70 y 100 kilómetros cuadrados. En el valle de Morelos, los tamaños de altepetl eran algo más pequeños. Smith argumenta que el altepetl era principalmente una unidad política, compuesta por la población con lealtad a un señor, más que como una unidad territorial. Él hace esta distinción porque en algunas áreas se intercalaron pequeños asentamientos con diferentes lealtades de altepetl.

Triple Alianza y Imperio Azteca

El Imperio Azteca fue gobernado por medios indirectos. Como la mayoría de los imperios europeos, era étnicamente muy diversa, pero a diferencia de la mayoría de los imperios europeos, era más un sistema de tributo que un sistema único de gobierno. El etnohistoriador Ross Hassig ha argumentado que el imperio azteca se entiende mejor como un imperio informal o hegemónico porque no ejerció una autoridad suprema sobre las tierras conquistadas; simplemente esperaba que se pagaran los tributos y que se ejerciera la fuerza solo en la medida en que era necesario para garantizar el pago del tributo. También era un imperio discontinuo porque no todos los territorios dominados estaban conectados; por ejemplo, las zonas periféricas del sur de Xoconochco no estaban en contacto directo con el centro. La naturaleza hegemónica del imperio azteca se puede ver en el hecho de que generalmente los gobernantes locales fueron restaurados a sus posiciones una vez que su ciudad-estado fue conquistada, y los aztecas generalmente no interfirieron en asuntos locales mientras se realizaran los pagos tributarios y el las elites locales participaron voluntariamente. Tal cumplimiento se aseguró estableciendo y manteniendo una red de elites, relacionadas a través de matrimonios mixtos y diferentes formas de intercambio.

Sin embargo, la expansión del imperio se logró mediante el control militar de las zonas fronterizas, en provincias estratégicas donde se adoptó un enfoque mucho más directo a la conquista y el control. Tales provincias estratégicas a menudo estaban exentas de demandas tributarias. Los aztecas incluso invirtieron en esas áreas, manteniendo una presencia militar permanente, instalando gobernantes títeres o incluso moviendo poblaciones enteras desde el centro para mantener una base de apoyo leal. De esta manera, el sistema de gobierno azteca distinguió entre diferentes estrategias de control en las regiones exteriores del imperio, lejos del núcleo del Valle de México. Algunas provincias fueron tratadas como provincias tributarias, que proporcionaron la base para la estabilidad económica del imperio, y las provincias estratégicas, que fueron la base para una mayor expansión.

Aunque la forma de gobierno a menudo se conoce como un imperio, de hecho la mayoría de las áreas dentro del imperio se organizaron como ciudades-estado, conocido como altepetl en náhuatl. Estas eran pequeñas entidades políticas gobernadas por un líder hereditario (tlatoani) de una legítima dinastía noble. El período de los Aztecas Tempranos fue un tiempo de crecimiento y competencia entre los altepetl . Incluso después de que la confederación de la Triple Alianza se formó en 1427 y comenzó su expansión a través de la conquista, el altepetl siguió siendo la forma dominante de organización a nivel local. El papel eficiente del altepetl como unidad política regional fue en gran parte responsable del éxito de la forma hegemónica de control del imperio.

Economía

Agricultura y subsistencia

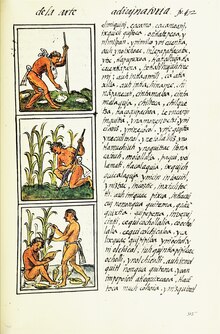

Como todos los pueblos mesoamericanos, la sociedad azteca estaba organizada alrededor de la agricultura de maíz. El ambiente húmedo en el Valle de México con sus numerosos lagos y pantanos permitió la agricultura intensiva. Los principales cultivos además del maíz fueron frijoles, calabazas, chiles y amaranto. Particularmente importante para la producción agrícola en el valle fue la construcción de chinampas en el lago, islas artificiales que permitieron la conversión de las aguas poco profundas en jardines altamente fértiles que podrían cultivarse durante todo el año. Chinampas son extensiones hechas por el hombre de tierras agrícolas, creadas a partir de capas alternas de lodo del fondo del lago, y materia vegetal y otra vegetación. Estas camas elevadas estaban separadas por canales angostos, lo que permitía a los agricultores desplazarse entre ellos en canoa. Chinampas eran tierras extremadamente fértiles, y cedieron, en promedio, siete cultivos al año. Sobre la base de los actuales rendimientos de chinampa, se ha estimado que 1 hectárea de chinampa alimentaría a 20 individuos y 9,000 hectáreas de Chinampas podría alimentar a 180,000.

Los aztecas intensificaron aún más la producción agrícola mediante la construcción de sistemas de riego artificial. Si bien la mayor parte de la agricultura se produjo fuera de las áreas densamente pobladas, dentro de las ciudades había otro método de cultivo (a pequeña escala). Cada familia tenía su propia parcela de jardín donde cultivaban maíz, frutas, hierbas, medicinas y otras plantas importantes. Cuando la ciudad de Tenochtitlan se convirtió en un importante centro urbano, se suministró agua a la ciudad a través de acueductos de manantiales a orillas del lago, y organizaron un sistema que recolectó desechos humanos para su uso como fertilizante. A través de la agricultura intensiva, los aztecas pudieron mantener una gran población urbanizada. El lago también era una rica fuente de proteínas en forma de animales acuáticos como peces, anfibios, camarones, insectos y huevos de insectos, y aves acuáticas.

Artesanía y oficios

El exceso de oferta de productos alimenticios permitió que una parte significativa de la población azteca se dedicara a comercios distintos de la producción de alimentos. Además de ocuparse de la producción doméstica de alimentos, las mujeres tejeban tejidos de fibras de agave y algodón. Los hombres también se dedicaron a especializaciones artesanales, como la producción de cerámica y de herramientas de obsidiana y sílex, y de artículos de lujo como el trabajo con abalorios, el trabajo de plumas y la elaboración de herramientas e instrumentos musicales. A veces, calpollis enteros se especializaban en una sola embarcación, y en algunos sitios arqueológicos se han encontrado grandes barrios donde aparentemente solo se practicaba una especialidad artesanal.

Los aztecas no producían mucho trabajo de metal, pero sí tenían conocimiento de la tecnología básica de fundición para el oro, y combinaban el oro con piedras preciosas como el jade y la turquesa. Los productos de cobre generalmente se importaban de los tarascos de Michoacán.

Comercio y distribución

Los productos se distribuyeron a través de una red de mercados; algunos mercados se especializaron en un solo producto (por ejemplo, el mercado de perros de Acolman) y otros mercados generales con presencia de muchos productos diferentes. Los mercados estaban altamente organizados, con un sistema de supervisores que cuidaban que solo los comerciantes autorizados pudieran vender sus productos y castigaban a los que engañaban a sus clientes o vendían bienes falsificados o de calidad inferior. Una ciudad típica tendría un mercado semanal (cada 5 días), mientras que las ciudades más grandes tenían mercados todos los días. Cortés informó que el mercado central de Tlatelolco, la ciudad hermana de Tenochtitlan, era visitado por 60,000 personas diariamente. Algunos vendedores en los mercados eran pequeños vendedores; los agricultores pueden vender parte de sus productos, los alfareros venden sus barcos, etc.

Los pochteca eran comerciantes especializados de larga distancia organizados en gremios exclusivos. Hicieron largas expediciones a todas partes de Mesoamérica trayendo de vuelta artículos de lujo exóticos, y sirvieron como jueces y supervisores del mercado de Tlatelolco. Aunque la economía del México azteca se comercializó (en su uso del dinero, los mercados y los comerciantes), la tierra y el trabajo generalmente no eran productos para la venta, aunque algunos tipos de tierras podían venderse entre nobles. En el sector comercial de la economía, varios tipos de dinero estaban en uso regular. Se hicieron pequeñas compras con granos de cacao, que tuvieron que ser importados de las tierras bajas. En los mercados aztecas, un conejo pequeño valía 30 frijoles, un huevo de pavo costaba 3 frijoles y un tamal costaba un solo frijol. Para compras más grandes, se usaron longitudes estandarizadas de tela de algodón llamadas quachtli. Había diferentes grados de quachtli, que variaban en valor de 65 a 300 granos de cacao. Alrededor de 20 quachtli podrían apoyar a un plebeyo durante un año en Tenochtitlan.

Tributo

Otra forma de distribución de bienes fue mediante el pago de tributos. Cuando se conquistaba un altepetl, el vencedor imponía un tributo anual, generalmente pagado en la forma de cualquier producto local que fuera más valioso o atesorado. Varias páginas del Codex Mendoza enumeran pueblos tributarios junto con los bienes que suministran, que incluían no solo lujos como plumas, trajes adornados y cuentas de piedra verde, sino bienes más prácticos como telas, leña y alimentos. El tributo generalmente se pagaba dos o cuatro veces al año en diferentes momentos.

Las excavaciones arqueológicas en las provincias gobernadas por los aztecas muestran que la incorporación al imperio tuvo costos y beneficios para los pueblos de las provincias. En el lado positivo, el imperio promovió el comercio y el comercio, y los productos exóticos desde la obsidiana hasta el bronce lograron llegar a las casas de plebeyos y nobles. Los socios comerciales también incluyeron al enemigo Purépecha (también conocido como tarascos), una fuente de herramientas y joyas de bronce. En el lado negativo, el tributo imperial imponía una carga a los hogares más comunes, que tenían que aumentar su trabajo para pagar su parte del tributo. Los nobles, por otra parte, a menudo se desenvuelven bien bajo el dominio imperial debido a la naturaleza indirecta de la organización imperial. El imperio tuvo que depender de reyes y nobles locales y les ofreció privilegios por su ayuda para mantener el orden y mantener el tributo fluyendo.

Urbanismo

La sociedad azteca combinó una tradición rural agraria relativamente simple con el desarrollo de una sociedad verdaderamente urbanizada con un complejo sistema de instituciones, especializaciones y jerarquías. La tradición urbana en Mesoamérica se desarrolló durante el período clásico con importantes centros urbanos como Teotihuacan con una población muy superior a los 100,000 habitantes, y con el surgimiento de los aztecas la tradición urbana se arraigó en la sociedad mesoamericana, con centros urbanos sirviendo a funciones económicas para toda la población.

Tenochtitlan

La capital del imperio azteca era Tenochtitlan, ahora el sitio de la actual Ciudad de México. Construido en una serie de islotes en el lago Texcoco, el plan de la ciudad se basaba en un diseño simétrico que se dividía en cuatro secciones de la ciudad llamadas campan (direcciones). Tenochtitlan se construyó según un plan fijo y se centró en el recinto ritual, donde la Gran Pirámide de Tenochtitlan se elevó a 50 m (164,04 pies) sobre la ciudad. Las casas eran de madera y marga, los techos eran de caña, aunque las pirámides, templos y palacios generalmente eran de piedra. La ciudad estaba entrelazada con canales, que eran útiles para el transporte. El antropólogo Eduardo Noguera estimó la población en 200,000 basado en el recuento de la casa y la fusión de la población de Tlatelolco (una vez que una ciudad independiente, pero más tarde se convirtió en un suburbio de Tenochtitlan). Si uno incluye los islotes y costas circundantes que rodean el lago Texcoco, las estimaciones oscilan entre 300,000 y 700,000 habitantes. Michael E. Smith da una cifra algo menor de 212,500 habitantes de Tenochtitlan basada en un área de 1,

El centro de Tenochtitlan era el recinto sagrado, un área cuadrada amurallada que albergaba el Gran Templo, templos para otras deidades, el juego de pelota, el calmecac (una escuela para nobles), una calavera '' tzompantli , que mostraba los cráneos del sacrificio víctimas, casas de las órdenes guerreras, un palacio penitencial del tlatoani y un palacio de mercaderes. Alrededor del recinto sagrado estaban los palacios reales de los gobernantes.

El gran templo

La pieza central de Tenochtitlan fue el Templo Mayor, el Gran Templo, una gran pirámide escalonada con una escalera doble que conduce a dos santuarios gemelos: uno dedicado a Tlaloc y el otro a Huitzilopochtli. Aquí fue donde se llevaron a cabo la mayoría de los sacrificios humanos durante las fiestas rituales y los cuerpos de las víctimas del sacrificio fueron arrojados por las escaleras. El templo se amplió en varias etapas, y la mayoría de los gobernantes aztecas se propusieron agregar una etapa más, cada una con una nueva dedicación e inauguración. El templo ha sido excavado en el centro de la Ciudad de México y las ricas ofrendas dedicatorias se exhiben en el Museo del Templo Mayor.

El arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, en su ensayo "Simbolismo del Templo Mayor", postula que la orientación del templo es indicativa de la totalidad de la visión que los mexicas tenían del universo (cosmovisión). Él declara que el "centro principal, o ombligo, donde se intersecan los planos horizontal y vertical, es decir, el punto desde el cual comienzan el plano celestial o superior y el plano del Inframundo y se originan las cuatro direcciones del universo, es el Templo Alcalde de Tenochtitlan ". Matos Moctezuma apoya su suposición afirmando que el templo actúa como una encarnación de un mito viviente donde "todo el poder sagrado se concentra y donde todos los niveles se cruzan".

Otras ciudades-estados importantes

Otras ciudades aztecas importantes fueron algunos de los centros previos del estado de la ciudad alrededor del lago, incluyendo Tenayuca, Azcapotzalco, Texcoco, Colhuacan, Tlacopan, Chapultepec, Coyoacán, Xochimilco y Chalco. En el valle de Puebla, Cholula era la ciudad más grande con el templo más grande de la pirámide en Mesoamérica, mientras que la confederación de Tlaxcala consistía en cuatro ciudades más pequeñas. En Morelos, Cuahnahuac era una ciudad importante de la tribu Tlahuica que hablaba náhuatl, y Tollocan en el valle de Toluca era la capital de la tribu Matlatzinca, que incluía hablantes de náhuatl y hablantes de otomí y el idioma que hoy se llama Matlatzinca. La mayoría de las ciudades aztecas tenían un diseño similar con una plaza central con una gran pirámide con dos escaleras y un templo doble orientado hacia el oeste.

Religión

La religión azteca se organizó en torno a la práctica de rituales de calendario dedicados a un panteón de diferentes deidades. Similar a otros sistemas religiosos mesoamericanos, generalmente se ha entendido como una religión de agricultura politeísta con elementos de animismo. Central en la práctica religiosa era la ofrenda de sacrificios a las deidades, como una forma de agradecer o pagar por la continuación del ciclo de la vida.

Deidades

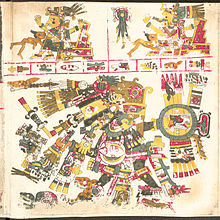

Las principales deidades adoradas por los aztecas eran Tlaloc, una deidad de lluvia y tormenta, Huitzilopochtli una deidad solar y marcial y la deidad tutelar de la tribu mexica, Quetzalcoatl, una deidad de viento, cielo y estrella y héroe cultural, Tezcatlipoca, una deidad de la noche, magia, profecía y destino. El Gran Templo en Tenochtitlan tenía dos santuarios en su parte superior, uno dedicado a Tlaloc, el otro a Huitzilopochtli. Quetzalcoatl y Tezcatlipoca tenían cada uno templos separados dentro del recinto religioso cerca del Gran Templo, y los sumos sacerdotes del Gran Templo fueron llamados " Quetzalcoatl Tlamacazqueh".". Otras deidades principales fueron Tlaltecutli o Coatlicue, una deidad terrestre femenina, la pareja de deidades Tonacatecuhtli y Tonacacihuatl se asociaron con la vida y el sustento, Mictlantecutli y Mictlancihuatl, una pareja de deidades del inframundo y muerte, Chalchiutlicue, una deidad femenina de lagos y Springs, Xipe Totec, una deidad de la fertilidad y el ciclo natural, Huehueteotl o Xiuhtecuhtli un dios del fuego, Tlazolteotl una deidad femal vinculada al parto y la sexualidad, y un Xochipilli y Xochiquetzal dioses de la canción, la danza y los juegos. En algunas regiones, particularmente en Tlaxcala, Mixcoatl o Camaxtli era la deidad tribal principal. Algunas fuentes mencionan a una deidad Ometeotl que puede haber sido un dios de la dualidad entre la vida y la muerte, hombre y mujer, y que puede haber incorporado a Tonacatecuhtli y Tonacacihuatl. Además de las deidades principales, había docenas de deidades menores asociadas cada una con un elemento o concepto, y a medida que el imperio azteca crecía también lo hacía su panteón porque adoptaban e incorporaban las deidades locales de las personas conquistadas a las suyas propias. Además, los dioses principales tenían muchas manifestaciones o aspectos alternativos, creando pequeñas familias de dioses con aspectos relacionados.

Mitología y cosmovisión

La mitología azteca es conocida a partir de una serie de fuentes escritas en el período colonial. Un conjunto de mitos, llamado Legend of the Suns, describe la creación de cuatro soles sucesivos, o períodos, cada uno gobernado por una deidad diferente y habitado por un grupo diferente de seres. Cada período termina en una destrucción cataclísmica que establece el escenario para el próximo período para comenzar. En este proceso, las deidades Tezcatlipoca y Quetzalcoatl aparecen como adversarios, cada uno destruyendo las creaciones del otro. El Sol actual, el quinto, se creó cuando una deidad menor se sacrificó en una hoguera y se convirtió en el sol, pero el sol solo comienza a moverse una vez que las otras deidades se sacrifican y le ofrecen su fuerza vital.

En otro mito de cómo se creó la tierra, Tezcatlipoca y Quetzalcoatl aparecen como aliados, derrotando a un Cipactli de cocodrilo gigante y pidiéndole que se convierta en la tierra, permitiendo a los humanos tallar su carne y plantar sus semillas, con la condición de que a cambio ofrezcan sangre para ella. Y en la historia de la creación de la humanidad, Quetzalcóatl viaja con su gemelo Xolotl al inframundo y recupera los huesos que luego son molidos como el maíz en un metate por la diosa Cihuacoatl, la masa resultante adquiere forma humana y cobra vida cuando Quetzalcóatl lo imbuye con su propia sangre.

Huitzilopochtli es la deidad vinculada a la tribu mexica y figura en la historia del origen y las migraciones de la tribu. En su viaje, Huitzilopochtli, en la forma de un paquete de deidad llevado por el sacerdote mexica, continuamente estimula a la tribu empujándolos al conflicto con sus vecinos cada vez que se asientan en un lugar. En otro mito, Huitzilopochtli derrota y desmembra a su hermana la deidad lunar Coyolxauhqui y sus cuatrocientos hermanos en la colina de Coatepetl. El lado sur del Gran Templo, también llamado Coatepetl, era una representación de este mito y en la comida de las escaleras yacía un gran monolito de piedra tallado con una representación de la diosa desmembrada.

Calendario

La vida religiosa azteca se organizó alrededor de los calendarios. Como la mayoría de los mesoamericanos, los aztecas usaban dos calendarios simultáneamente: un calendario ritual de 260 días llamado tonalpohualli y un calendario solar de 365 días llamado xiuhpohualli . Cada día tenía un nombre y un número en ambos calendarios, y la combinación de dos fechas era única dentro de un período de 52 años. El tonalpohualli se usaba mayormente con fines adivinatorios y consistía en signos de 20 días y coeficientes numéricos de 1-13 que ciclaban en un orden fijo. El xiuhpohualli estaba compuesto por 18 "meses" de 20 días, y con un resto de 5 días "vacíos" al final de un ciclo antes del nuevo xiuhpohualli ciclo comenzó. Cada mes de 20 días recibió su nombre del festival ritual específico que comenzó el mes, muchos de los cuales contenían una relación con el ciclo agrícola. Si, y cómo, el calendario azteca corregido para el año bisiesto es una cuestión de discusión entre los especialistas. Los rituales mensuales involucraban a toda la población ya que los rituales se realizaban en cada hogar, en los templos calpolli y en el recinto sagrado principal. Muchos festivales involucraron diferentes formas de baile, así como la recreación de narraciones míticas por parte de de personeros de la deidad y la ofrenda de sacrificio, en forma de comida, animales y víctimas humanas.

Cada 52 años, los dos calendarios alcanzaron su punto de partida compartido y comenzó un nuevo ciclo de calendario. Este evento del calendario se celebró con un ritual conocido como Xiuhmolpilli o la Ceremonia de Fuego Nuevo. En esta ceremonia, la alfarería vieja se rompió en todas las casas y se apagaron todos los fuegos en el reino azteca. Luego se perforó un nuevo fuego sobre el pecho de una víctima sacrificial y los corredores llevaron el fuego nuevo a las diferentes comunidades de calpolli donde se redistribuyó el fuego a cada hogar. La noche sin fuego se asoció con el temor de que los demonios estelares, tzitzimime , pudieran descender y devorar la tierra hasta el quinto período del sol.

Sacrificio humano y canibalismo

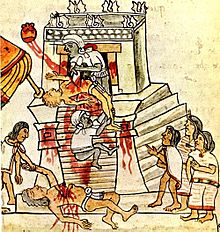

Para los aztecas, la muerte fue instrumental en la perpetuación de la creación, y tanto los dioses como los humanos tenían la responsabilidad de sacrificarse para permitir que la vida continuara. Como se describe en el mito de la creación anterior, se entendía a los humanos como responsables del continuo avivamiento del sol, así como del pago a la tierra por su continua fertilidad. Se realizaron sacrificios de sangre en varias formas. Tanto los humanos como los animales fueron sacrificados, dependiendo del dios que se aplacara y de la ceremonia que se llevara a cabo, ya veces se requería que los sacerdotes de algunos dioses proporcionaran su propia sangre a través de la automutilación. Se sabe que algunos rituales incluyen actos de canibalismo, con el captor y su familia consumiendo parte de la carne de sus cautivos sacrificados, pero no se sabe cuán extendida fue esta práctica.

Si bien el sacrificio humano se practicó en toda Mesoamérica, los aztecas, de acuerdo con sus propios relatos, llevaron esta práctica a un nivel sin precedentes. Por ejemplo, para la Reconsagración de la Gran Pirámide de Tenochtitlan en 1487, los aztecas informaron que sacrificaron a 80,400 prisioneros en el transcurso de cuatro días, según informes por parte de Ahuitzotl, el propio Gran Orador. Sin embargo, este número no es universalmente aceptado y puede haber sido exagerado.

La escala del sacrificio humano azteca ha provocado que muchos eruditos consideren lo que pudo haber sido el factor impulsor de este aspecto de la religión azteca. En la década de 1970, Michael Harner y Marvin Harris argumentaron que la motivación detrás del sacrificio humano entre los aztecas era en realidad la canibalización de las víctimas del sacrificio, representada por ejemplo en el Codex Magliabechiano . Harner afirmó que la presión demográfica muy alta y un énfasis en la agricultura de maíz, sin herbívoros domesticados, condujo a una deficiencia de aminoácidos esenciales entre los aztecas. Si bien existe un acuerdo universal de que los aztecas practicaron el sacrificio, hay una falta de consenso académico sobre si el canibalismo fue generalizado. Harris, autor de Caníbales y Reyes (1977), ha propagado la afirmación, originalmente propuesta por Harner, de que la carne de las víctimas era parte de una dieta aristocrática como recompensa, ya que la dieta azteca carecía de proteínas. Estas afirmaciones han sido refutadas por Bernard Ortíz Montellano quien, en sus estudios sobre la salud, la dieta y la medicina aztecas, demuestra que, si bien la dieta azteca era baja en proteínas animales, era rica en proteínas vegetales. Ortiz también señala la preponderancia del sacrificio humano durante los períodos de abundancia de alimentos después de las cosechas en comparación con los períodos de escasez de alimentos, la cantidad insignificante de proteína humana disponible en los sacrificios y el hecho de que los aristócratas ya tenían fácil acceso a las proteínas animales. Hoy muchos estudiosos apuntan a explicaciones ideológicas de la práctica, señalando cómo el espectáculo público de sacrificar guerreros de los estados conquistados fue una muestra importante de poder político, apoyando el reclamo de las clases dominantes a la autoridad divina. También sirvió como un importante elemento de disuasión contra la rebelión de las entidades políticas subyugadas contra el Estado azteca, y tales elementos disuasivos fueron cruciales para que el imperio libremente organizado se cohesionara.

Arte y producción cultural

Los aztecas apreciaron mucho las artes y la artesanía fina que llamaron toltecayotl que se refería a los toltecas, que habían habitado el centro de México antes del surgimiento de las ciudades estado aztecas en la cuenca de México y que los aztecas consideraban que representaban el mejor estado de la cultura . Las bellas artes incluían escribir y pintar, cantar y componer poesía, tallar esculturas y producir mosaicos, hacer cerámicas finas, producir plumas complejas y trabajar metales, incluyendo cobre y oro. Todos los artesanos de estas bellas artes fueron llamados colectivamente tolteca "toltecas".

Escritura e iconografía

Los aztecas no tenían un sistema de escritura completamente desarrollado como los mayas, pero al igual que los mayas y los zapotecas usaban un sistema de escritura que combinaba signos logográficos con signos de sílaba fonética. Logogramas por ejemplo sería el uso de una imagen de una montaña para significar la palabra tépetl "montaña", mientras que una señal sílaba fonética sería el uso de una imagen de un diente tlantli para significar la sílaba tla en palabras sin relación a los dientes. La combinación de estos principios permitió a los aztecas representar los sonidos de nombres de personas y lugares. Las narrativas tienden a ser representadas a través de secuencias de imágenes, utilizando diferentes convenciones iconográficas, como huellas para mostrar caminos, templos encendidos para mostrar eventos de conquista, etc.

El epigrafista Alfonso Lacadena ha demostrado que los diferentes signos silábicos utilizados por los aztecas casi permitieron la representación de todas las sílabas más frecuentes de la lengua náhuatl (con algunas notables excepciones), pero algunos estudiosos han argumentado que tan alto grado de fonética solo se logró después de la conquista cuando los aztecas habían sido introducidos a los principios de la escritura fonética por los españoles. Otros eruditos, notablemente Gordon Whittaker, han argumentado que los aspectos silábicos y fonéticos de la escritura azteca eran considerablemente menos sistemáticos y más creativos de lo que sugiere la propuesta de Lacadena, argumentando que la escritura azteca nunca se fusionó en un sistema estrictamente silábico como la escritura maya, sino más bien una amplia gama de diferentes tipos de signos fonéticos.

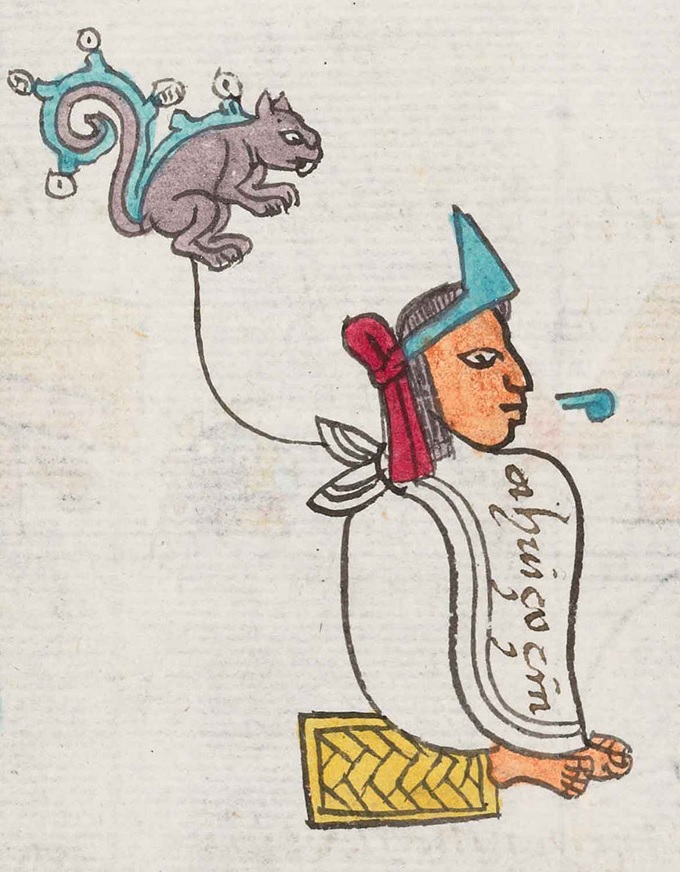

La imagen a la derecha demuestra el uso de signos fonéticos para escribir nombres de lugares en el Codex colonial azteca de Mendoza. El lugar más superior es "Mapachtepec", que significa literalmente "En la colina del mapache", pero el glifo incluye los signos fonéticos "MA" (mano) y "PACH" (musgo) sobre una montaña "TEPETL" deletreando la palabra " mapach " "(" mapache ") fonéticamente en lugar de logográficamente. Los otros dos nombres de lugar Mazatlán ("Lugar de muchos ciervos") y Huitztlan ("Lugar de muchas espinas") usan el elemento fonético "TLAN" representado por un diente ( tlantli ) combinado con una cabeza de venado para deletrear "MAZA"

Música, canción y poesía

Canción y poesía fueron muy apreciadas; hubo presentaciones y concursos de poesía en la mayoría de los festivales aztecas. También hubo presentaciones dramáticas que incluyeron jugadores, músicos y acróbatas. Había varios géneros diferentes de cuicatl (canción): Yaocuicatl estaba dedicado a la guerra y los dioses de la guerra, Teocuicatl a los dioses y mitos de la creación y a la adoración de dichas figuras, xochicuicatl a las flores (un símbolo de la poesía misma e indicativa de la naturaleza altamente metafórica de una poesía que a menudo utiliza la dualidad para transmitir múltiples capas de significado). "Prosa" era tlahtolli , también con sus diferentes categorías y divisiones.

Un aspecto clave de la poética azteca fue el uso del paralelismo, utilizando una estructura de pareados incrustados para expresar diferentes perspectivas sobre el mismo elemento. Algunos de estos pareados eran difrasismos, metáforas convencionales según las cuales un concepto abstracto se expresaba metafóricamente utilizando dos conceptos más concretos. Por ejemplo, la expresión náhuatl para "poesía" estaba en xochitl en cuicatl, un término dual que significa "la flor, la canción".

Una cantidad notable de esta poesía sobrevive, habiendo sido coleccionada durante la era de la conquista. En algunos casos, la poesía se atribuye a autores individuales, como Nezahualcoyotl, tlatoani de Texcoco, y Cuacuauhtzin, Señor de Tepechpan, pero si estas atribuciones reflejan la autoría real es una cuestión de opinión. La colección importante de tales poemas es Romances de los señores de la Nueva España , coleccionada (Tezcoco 1582), probablemente por Juan Bautista de Pomar, y los Cantares Mexicanos .

Cerámica

Los aztecas produjeron cerámicas de diferentes tipos. Común son los productos de naranja, que son de color naranja o bruñido de cerámica bruñida sin deslizamiento. Las mercancías rojas son cerámicas con un deslizamiento rojizo. Y las mercancías policromadas son cerámicas con una capa blanca o naranja, con diseños pintados en naranja, rojo, marrón y / o negro. Muy común es el artículo "negro sobre naranja" que es de color naranja decorado con diseños pintados en negro.

El negro azteca sobre la cerámica naranja se clasifica cronológicamente en cuatro fases: Azteca I y II correspondientes a ca, 1100-1350 (período azteca temprano), Azteca II ca. (1350-1520), y la última fase Azteca IV fue el período colonial temprano. Azteca I se caracteriza por diseños florales y glifos de nombre de día; Aztec II se caracteriza por un diseño estilizado de césped sobre diseños caligráficos, como s-curves o rollos; Aztec III se caracteriza por diseños de líneas muy simples; Azteca cuatro continúa algunos diseños precolombinos, pero agrega diseños florales de influencia europea. Hubo variaciones locales en cada uno de estos estilos, y los arqueólogos continúan refinando la secuencia de cerámica.

Los recipientes típicos para el uso diario eran las parrillas de arcilla para cocinar ( comalli ), cuencos y platos para comer ( caxitl ), ollas para cocinar ( comitl ) molcajetes o morteros de tipo mortero con bases cortadas para moler el chile ( molcaxitl ) y diferentes tipos de braseros , platos de trípode y copas bicónicas. Los buques fueron despedidos en simples hornos de corriente ascendente o incluso en fuego abierto en hornos de pozo a bajas temperaturas. La cerámica de Poluchrome se importó de la región de Cholula (también conocida como estilo Mixteca-Puebla), y estos weres eran muy apreciados como artículos de lujo, mientras que el bloque local de estilos anaranjados también era para uso diario.

Arte pintado

El arte azteca pintado se produjo en pieles de animales (principalmente ciervos), en lienzos de algodón y en papel amate hecho de corteza (por ejemplo, de Trema micrantha o Ficus aurea ), también se produjo en cerámica y se talló en madera y piedra. La superficie del material a menudo se trató primero con gesso para hacer que las imágenes se destaquen más claramente. El arte de pintar y escribir se conocía en náhuatl por la metáfora en tlilli, en tlapalli , que significa "la tinta negra, el pigmento rojo".

Hay pocos libros pintados aztecas existentes. No se ha confirmado definitivamente que ninguno de estos haya sido creado antes de la conquista, pero varios códices debieron haber sido pintados inmediatamente antes de la conquista o poco después, antes de que las tradiciones para producirlos se vieran muy perturbados. Incluso si es posible que se hayan producido algunos códices después de la conquista, es bueno pensar que los escribas pudieron haberlos copiado de originales precolombinos. El Codex Borbonicus es considerado por algunos como el único códice azteca existente producido antes de la conquista: es un códices calendárico que describe los recuentos de días y meses que indican las deidades patronas de los diferentes períodos de tiempo. Otros consideran que tiene rasgos estilísticos que sugieren una producción posterior a la conquista.

Algunos códices fueron producidos después de la conquista, a veces comisionados por el gobierno colonial, por ejemplo el Codex Mendoza, fueron pintados por aztecas tlacuilos (creadores de codex), pero bajo el control de las autoridades españolas, que a veces también encargaron códices que describían las prácticas religiosas precoloniales, por ejemplo Codex Ríos. Después de la conquista, la iglesia buscó y destruyó sistemáticamente los códices con información calendárica o religiosa, mientras que se siguieron produciendo otros tipos de libros pintados, en particular narrativas históricas y listas de tributos. Aunque representa a las deidades aztecas y describe prácticas religiosas también compartidas por los aztecas del Valle de México, los códices producidos en el sur de Puebla cerca de Cholula, a veces no se consideran códices aztecas, porque fueron predispuestos fuera del "corazón" azteca. Karl Anton Nowotny, sin embargo consideró que el Codex Borgia, pintado en el área alrededor de Cholula y usando un estilo Mixteco, era el "

Escultura

Las esculturas fueron talladas en piedra y madera, pero pocas tallas en madera han sobrevivido. Las esculturas aztecas de piedra existen en muchos tamaños, desde figuritas pequeñas y máscaras hasta grandes monumentos, y se caracterizan por una alta calidad de la artesanía. Muchas esculturas fueron talladas en los estilos de gran realismo, por ejemplo la escultura realista de animales como las serpientes de cascabel, perros, jaguares, ranas, tortugas y monos.

En la obra de arte azteca se han conservado varias esculturas de piedra monumentales, tales esculturas generalmente funcionaban como adornos para la arquitectura religiosa. La escultura de roca monumental particularmente famosa incluye la llamada "Piedra del Sol" azteca o Piedra del Calendario descubierta en 1790; también se descubrió en 1790 excavaciones del Zócalo la estatua de Coatlicue de 2,7 metros de altura hecha de andesita, que representa a una diosa chintona serpentina con una falda hecha de serpientes de cascabel. La Piedra Coyolxauhqui representando a la diosa desmembrada Coyolxauhqui, encontrada en 1978, estaba al pie de la escalera que conduce al Gran Templo en Tenochtitlan. Dos tipos importantes de escultura son exclusivos de los aztecas, y están relacionados con el contexto del sacrificio ritual: el cuauhxicalli o "vasija de águila", grandes cuencos de piedra a menudo con forma de águilas o jaguares utilizados como receptáculo para corazones humanos extraídos; el temalacatl, un monumental disco de piedra tallada al que los cautivos de guerra fueron atados y sacrificados en una forma de combate de gladiadores. Los ejemplos más conocidos de este tipo de escultura son la Piedra de Tizoc y la Piedra de Motecuzoma I, ambas talladas con imágenes de guerra y conquista por gobernantes aztecas específicos. También existen muchas esculturas de piedra más pequeñas que representan deidades. El estilo utilizado en la escultura religiosa era una postura rígida que probablemente creara una experiencia poderosa en el espectador. Aunque las esculturas de piedra aztecas ahora se muestran en los museos como rocas sin adornos, originalmente fueron pintadas en vívidos colores policromados, a veces cubiertos primero con una capa base de yeso. Los primeros relatos de los conquistadores españoles también describen esculturas de piedra que han sido decoradas con piedras preciosas y metal, insertadas en el yeso.

Featherwork